家の仕様について

イシハラスタイルの家の仕様について、私の言葉で26項目にわたってご説明します。

お客様一人ひとりの暮らしに合わせてお家のプランはそれぞれですが、「道具のような家」を具現化するため、

わたくしからみてこのようなものがいいのではないか、という材料、工法、構造をまとめております。

住みやすく、快適に、修繕ができ、長く存続可能な家であることを考え続けている中で、

現在ご提案するイシハラスタイルの仕様です。

(1) 地盤の工事

建物の重さのすべては地盤に載ります。地盤が安定していないと、いくら丈夫な建物をつくっても傾いたり、沈む恐れがあります。 予定地の地盤状況をできるだけ把握するために土地の歴史を調べたり、近所に古くから住む方に話を聞くことは有効な手段です。それに加えて、地盤調査をすることも重要です。地盤調査の方法も、ボーリング試験、SWS(スウェーデン式サウンディング)試験、 超音波解析などありますが、古くから人の住むエリアで木造二階建てまでであれば、SWS試験を主に採用しています。

SWS試験は、現地にて実際にスクリューポイントを地盤に打ち込みます。建物の四隅と中央部、最小限5か所は調べます。 深度は10mまで延長していくことが可能ですが、一定の硬さが確認できれば調査を終了します。 この調査は、調査員が現地での打ち込む感触までを記入し、地中内のニュアンスを調査結果に反映していきます。

地盤が全体にわたって強固なことはとても良いことですが、私たちの住む西尾市は河川に恵まれた平野部であり、 河川で運ばれてきた土砂が堆積した地盤が多く、強固な地盤とはいいがたい場所も多くあります。

「地盤調査=地震の際に家が壊れないようにするための調査」と、思われることが多いのですが、

SWS 試験はそうでなく、不等沈下をおこす恐れがあるかどうかを調べるものです。不等沈下とは、

建物が載る地盤のある部分のみが沈下し、建物が傾いてしまうことです。

「地盤調査=地震の際に家が壊れないようにするための調査」と、思われることが多いのですが、

SWS 試験はそうでなく、不等沈下をおこす恐れがあるかどうかを調べるものです。不等沈下とは、

建物が載る地盤のある部分のみが沈下し、建物が傾いてしまうことです。SWS 試験とは、建物の建つ地盤のバランス調査というイメージです。調査結果は様々に現れますが、 現況を把握し、結果を受け入れ、地盤の補強が必要かどうかを弊社とともに見極め、補強が必要と判断すれば、 どのような工法が適切なのかを選択していきます。

改良工事のなかでは、セメントによる地盤改良工事や鋼管杭を打ち込む工事、砕石を利用した砕石改良工事もあります。

砕石改良工事は、基礎床版部分の下に50cmほどの穴を開けながら、西尾市であれば吉良町や幡豆町の採石場から入手した砕石を、

転圧しながら入れていきます。強固な砕石の柱を地中につくるのです。

この地中の砕石の柱は、水を通すため浮力を生じさせず、液状化現象にも有効との報告があります。

また、将来解体時に、地中内に産業廃棄物を残さないという点で素晴らしい工法です。

砕石改良工事は、基礎床版部分の下に50cmほどの穴を開けながら、西尾市であれば吉良町や幡豆町の採石場から入手した砕石を、

転圧しながら入れていきます。強固な砕石の柱を地中につくるのです。

この地中の砕石の柱は、水を通すため浮力を生じさせず、液状化現象にも有効との報告があります。

また、将来解体時に、地中内に産業廃棄物を残さないという点で素晴らしい工法です。

(2) 基礎工事

建物の一番上部の屋根の重さは、小屋梁につながり、柱を通って土台に載り、基礎につながります。建物の全ての重さは、基礎が支えます。したがって、丈夫な基礎を造らなければなりません。

基礎はコンクリートで造りますが、その基礎が載る砕石(割栗石)も重要です。摩擦力を利用し、重さを分散する効果があります。 転圧をしながら砕石を敷きます。コンクリートの基礎は、ベタ基礎を計画することが多いです。建物全体の重さを、面で受けるイメージです。 地盤面からの湿気が上がりにくいことも特長です。

その床版の厚さは150㎜とし、内部の鉄筋はD-13mmでピッチは200mmです。立上りの基礎巾は150mmで、土台と緊結するアンカーボルトを多めに入れます。

建物の地震や風による揺れにより、柱は土台から引き抜く力が生じます。この引抜力の計算(N値計算)をし、

さらに強固なホールダウン金物も計画します。しかし、このホールダウン金物は、とにかく多く入れれば良いというものではありません。

この金物は主に柱に留めるのですが、取り付けるビスが沢山あります。

いろいろな方向からビスを柱に打ち付けると柱が穴だらけになってしまいます。

計算を元に、揺れに対する引き抜きの力を理解し、適所に計画します。

建物の地震や風による揺れにより、柱は土台から引き抜く力が生じます。この引抜力の計算(N値計算)をし、

さらに強固なホールダウン金物も計画します。しかし、このホールダウン金物は、とにかく多く入れれば良いというものではありません。

この金物は主に柱に留めるのですが、取り付けるビスが沢山あります。

いろいろな方向からビスを柱に打ち付けると柱が穴だらけになってしまいます。

計算を元に、揺れに対する引き抜きの力を理解し、適所に計画します。

(3) 耐震性のこと

日本全体にいえることでもありますが、愛知県は大地震の警戒地域です。いつ起こるかわからない地震は怖いものです。 しかし、この地球上に住んでいる以上、自然界で起こるさまざまな事象は受け入れる覚悟をしなければなりません。地震に打ち勝つということは、エネルギー量から考えれば不可能なことです。しかし、知恵を絞って工夫することは可能です。

もちろん、構造計算をし住宅性能表示制度における耐震等級を得ることも可能ですが、ここでは、まずシンプルに考えてみます。

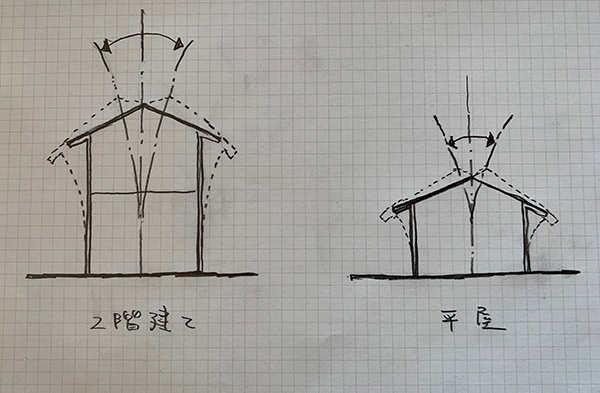

地震の揺れに対してのことになりますが、地盤が揺れると、建物の高さが高くなればなるほど、横揺れの力は増幅します。 重い部分(重心)が低いほど安定に近づきき、前述した柱に加わる引き抜き力が小さくなります。 したがって、二階建てよりも、平屋建ての方が圧倒的に有利となります。 比較的土地にゆとりのある三河エリアでは、平屋建ての提案を多くしているのはこうした理由もあるからです。

二階建ての場合でも、高さを抑えた計画は有利です。不必要な断面の部分の計画を避けることにより、建物の高さを抑えることにつながります。

二階建ての場合でも、高さを抑えた計画は有利です。不必要な断面の部分の計画を避けることにより、建物の高さを抑えることにつながります。柱や梁の軸組み材は、120mm幅の材料を使用します。単純に、細いよりも太い材料の方が折れにくいです。 加えて、接合部の断面が大きくなります。その軸組み材は、在来工法の継手や金物を使用し組みあがっているのですが、 水平力の揺れに対しては十分とはいえません。そこで、数十年前の日本の建築では、斜材(筋交いなど)を使用することが多かったのですが、 昨今では、軸組材を耐力面材で固める工法が主流となってきました。

弊社の基本的な考えも、この耐力面材を使用する工法となります。耐力面材は、各種メーカーから販売流通しています。 どの製品も一長一短がありますが、弊社では、耐震性能と調湿性能のバランスが取れたモイス(三菱商事建材)を使用しています。

この耐力面材を使用した工法は、柱や梁の外部面にせん断力と引き抜き力に優れた指定の釘を指定のピッチで打ち付けるのですが、

繰り返しの揺れに関しては安心だといい切れません。

この耐力面材を使用した工法は、柱や梁の外部面にせん断力と引き抜き力に優れた指定の釘を指定のピッチで打ち付けるのですが、

繰り返しの揺れに関しては安心だといい切れません。一度目の大きな揺れを受けたとき、耐力面材を使用した壁により倒壊は免れたれたとしても、 その揺れで耐力面材が大きなダメージを受けていたとしたら、二度目、三度目では倒壊リスクが高まります。 これを改善する工法もあります。耐力面材を打ち付けた耐震パネルを高精度で造り、柱や梁の軸組み材の間に設置し、 指定の釘でしっかりと留める工法です。120mm幅のなかに耐力パネルを入れることにより、よほどのことがない限り、 外れたりダメージを受けることは考えにくくなります。これは、コーチパネル(コーチ株式会社)を使用した工法となります。 浜松市のメーカーで、比較的距離も近く、地域柄、耐震に関しての意識も共通してます。

コストアップは否めないのですが、非常に理にかなった工法だと思います。弊社の家づくりで採用される方は、 半数程度おられます。建物のプランや形状との相性もあるため、効果が高そうな物件では、このパネル工法をご紹介するようしています。

(4) 構造材のこと

構造材とは、建物のフレームを構成する材料のことです。弊社では、国産の桧材、三河の杉材を主に使用します。 集成材や米松材は、必要であれば使います。集成材はエンジニアリングウッドとも呼ばれ、梁せいの大きな材料を工場で造ることができます。たとえば、インナーガレージなどのプランでは、間口を広く取りたいため、大きな材料を必要とします。 また、建築地に制約があったりし、構造材に安定した計算値が求められる場合も集成材は有効です。

とくに制約がなければシンプルな構造計画で、無理のないプランニングを心掛けてるので、愛知県や岐阜県の山から採れる桧や杉を使います。

近くの山から採れる材料を使うことは、近隣の山にお金を支払うことになります。

わたしたちが飲んでいる水は、近くの山のおかげです。山を管理する方たちがいないと、安定した水の供給もままならなくなります。

とくに制約がなければシンプルな構造計画で、無理のないプランニングを心掛けてるので、愛知県や岐阜県の山から採れる桧や杉を使います。

近くの山から採れる材料を使うことは、近隣の山にお金を支払うことになります。

わたしたちが飲んでいる水は、近くの山のおかげです。山を管理する方たちがいないと、安定した水の供給もままならなくなります。国産の桧材は高級なのでは?と思われる方もいらっしゃいます。たしかに節のない綺麗な材料は希少であるがゆえ高級ですが、節のある材料はなかなかお値打ちです。

近くで育った材木は、やはり、近くで使う。それは、LCC(ライフサイクルコスト)を下げることにもつながります。 プランや計画により、適材適所で使用材料を選定します。

(5) 木構造について

弊社の建築は、木造が主です。比較的規模の大きいコンクリート造や、鉄骨造は詳しくありません。 私自身、大工をやっていたこともあり木造が好きで、木造の建築に25年以上携わっています。 いろいろな木構造に触れてきていますが、基本的には、在来工法と呼ばれる継手の仕口を使った工法をすることが多いです。 どの工法にも一長一短あり、建物の計画やプランによる相性もあります。 ときには、部位によって在来工法と金物工法を組み合わせたほうが良い場合もあります。

より良い構造となるように、物件ごとに検討を重ねます。

ときには、部位によって在来工法と金物工法を組み合わせたほうが良い場合もあります。

より良い構造となるように、物件ごとに検討を重ねます。構造材は主に、岡崎市東阿知和町の製材工場(株式会社イトキ)から仕入れ、 加工は海部郡飛島村のプレカット工場(東海プレカット株式会社)に依頼しています。

いずれも担当の方が決まっていて、毎回、しっかりとした打ち合わせの後に加工をオーダーし、 これを繰り返して積み重ねているおかげで、阿吽の呼吸で高品位な構造材を届けてもらっています。

剛床工法と呼ばれる、厚合板を使い水平耐力を高める工法も常に採用してます。

基礎の精度が求められる工法ですが、同時に、床下からの気密性能が上がります。

剛床工法と呼ばれる、厚合板を使い水平耐力を高める工法も常に採用してます。

基礎の精度が求められる工法ですが、同時に、床下からの気密性能が上がります。屋根の構成は、登梁を掛けるプランが多く、屋根にも厚合板を打ち付け水平耐力を高める工法とします。 水平耐力を高め、その分散された水平力を軸組材や耐力面材に流していく工法です。

(6) 断熱の工法について

弊社では、充填断熱工法を採用しています。柱や登梁の間に、断熱材を充填する工法です。 充填断熱工法を採用する理由は、確実な施工をすれば断熱性能が担保でき、無理のない理にかなった工法だと考えるからです。 将来リノベーションを行うことがあっても、取替や改善などの対応がしやすいことも特長です。壁の断熱材は、高性能グラスウール(アクリアネクストα105t 熱抵抗値3.1)を使用します。 耐震性の項で触れたパネル工法を採用する際は、発泡系断熱材(ネオマフォーム60t熱抵抗値3.0)を使用します。

屋根の断熱材は、高性能グラスウール(アクリアUボードNT160t 熱抵抗値4.6)を使用します。

床の断熱材は、発泡系断熱材(フェノバボード45t熱抵抗値2.4)を使用します。

床の断熱材は、発泡系断熱材(フェノバボード45t熱抵抗値2.4)を使用します。2021年現在、この仕様を用いた「外皮平均熱貫流率」いわゆるUa値は0.5以下の実績があり、愛知県は省エネ基準の6地域での HEAT20基準値であるG1のUa値0.56以下はクリアしており、またG2基準ののUa値0.48も達成することが可能です。

ただ数字を追うことのみに捕らわれず、総合的に建築に大切なことを見失わず家づくりをしていきたいと考えています。 床下の断熱は、基礎断熱工法、床断熱工法とありますが、弊社では床断熱工法としております。 基礎内部の床下は外気部分と考え、なるべく風が通りやすくするように計画します。

さまざまな見解はありますが、何十年先を見据えてできるだけシンプルにできないかと考えるようにしております。 なお、おすすめの断熱材のなかでは、コストアップにはなりますが、木繊維断熱材も相性が良いと考えます。 木繊維断熱材は透湿性能が良く、蓄熱性を利用した断熱が計画できます。ご興味があれば、ご相談いただければと思います。

断熱工法、使用断熱材は、どれも一長一短があります。三河地方の気候や、建物の周辺状況、建物のプランにより、総合的に決めていくことが良いと考えます。